【授转】《希腊宗教》第三章·圣所

《希腊宗教》原作者是Jan Bremmer,翻译者是羟基氧。

已向羟基氧取得同意转载。

过几天想考论一下圣斗士系列里的【圣域】,这本书也涉及了很多资料,先转一下。

译自J.N. Bremmer (1994). Greek Religion. Oxford. pp. 27-37.

{}中数字是页码,[]中数字是注释编码,[]中内容一般是译者所加对于一些保留未译单词的注释,尾注未译。

III. 圣所(SANCTUARIES)

现存少许神庙的辉煌极大地影响了大众对于希腊人的崇拜地点的观念,比如雅典娜的帕特农神庙(Parthenon)或者波塞冬的苏尼奥神庙(temple at Sounion)。但这些富有美感使人愉悦但残破空荡的建筑几乎无法让人了解它们过去的功能。因此让我们首先研究严格意义上的圣所(sanctuaries proper)(§ 1),然后是它们的位置(§ 2),最后是它们的世俗和宗教功能(§ 3)。[1]

1. 建筑、雕像与神职人员

在我们最古老的文学材料荷马史诗中,带有神庙、雕像和祭司的圣所形式已经完好确立。赫克托尔的母亲赫卡柏前往特洛伊卫城上的雅典娜神庙,在这里,女祭司忒阿诺打开门,将赫卡柏的珍贵礼物一件长袍放在雅典娜雕像的膝盖上,并开始祈求(Il. 6.285-311),而宙斯去到克里特的伊达山,“他的temenos和…祭坛之所在”(8.48)。如考古发现所表明,这种将一处temenos(一块抽出来献给神祇或英雄的土地)配以祭坛的组合已经出现于黑暗时代,但直到公元前8世纪首个神庙方才登场;[2]这一晚来排除了标准形式,例如,一些神庙总是没有屋顶的。[3]一处圣所的典型标志是水源(作仪式用途)、一棵树或一片圣林以及一块石头(将这块地作特殊标记),[4]但只有祭坛是不可或缺的:一些圣所甚至不具备神庙。[5]

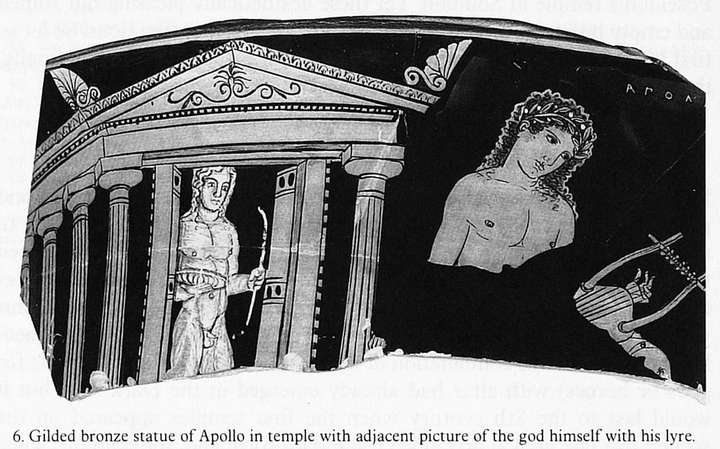

坐像,比如特洛伊的雅典娜像,在古风时期的希腊通常献给女神,而男神更喜欢站立这种更男性的姿势(fig. 6)。[6]然而,别的神祇可能会有非偶像的(aniconic)雕塑,街道之神阿波罗(Apollo Agyieus)通常在钱币上以一根圆锥形柱子的面貌出现,而著名的特斯庇埃爱若斯像(image of Eros in Thespiae)仅仅是一块粗糙的石头。[7]这种雕塑与更加“正常”的人像共存的同时,[8]无偶像或许倾向于表明这种宗教崇拜的某种“非正常性”。而实际上,阿尔忒弥斯和赫拉还有狄奥倪索斯的奇怪雕塑通常与逆转节日联系(Ch. IV.3);有时人们会认为这些雕塑极其危险,它们常常被封锁起来,一年中仅有一次能被释放。[9]

在圣所中,男祭司通常侍奉男神而女祭司通常侍奉女神,但是,如同牺牲的种类一样(Ch. IV.2),其实并没有铁规则:雅典娜通常有男祭司。祭司执行祭祀以及保卫{28}圣所财产,但在更大的圣所中,一些特别的神职人员会干些更枯燥的杂活,比如驱赶脏雕像上的鸟。在更小的乡村圣所中祭司不总是在场而在此处崇拜者在呼唤祭司无果后可以自行祭祀。[10]作为诸神与崇拜者的中介,祭司通过身着白色或紫色衣物与他人区分,而在瓶画中女祭司通常被描绘为携带金属钥匙,有些钥匙已被发掘出土;实际上,神庙通常对崇拜者关闭,只在特定几天或节日时才开放:是祭坛而非神庙才是圣所的真正中心。[11]

更令人震惊的是,少年常常在成年仪式(initiatory cult)中占有祭司职能。这表明希腊的祭司与我们的神父有多么不同。偶尔出现的神祇服饰是这种不同的另一个例证;在阿提卡瓶画上雅典娜的女祭司常常难以与这位女神区分。这种等同是祭司提高自身地位的策略吗?因为希腊祭司总是服从民众的权威从未像印度或古以色列那样成功发展成一个统治阶级。[12]

神祇与英雄在这些方面并没有明显的差别。虽然要承认,英雄的圣所(英雄祠(heroön))通常比神祇的圣所更小,但是一些英雄祠的规模也足以允许{29}阿提卡难民在伯罗奔尼撒战争期间占据了(修昔底德 2.17.1)。英雄也拥有雕像,通常穿戴盔甲,他们多数曾是伟大的战士。许多公元前四世纪以后的作家区分了神祇的(bomos)祭坛和英雄的(eschara)祭坛,前者是矩形的、宏伟的(monumental)、有层级的,而后者低矮、凹陷(hollow)、圆形、直接建设在地面上。正如奥林波斯神与地祇(Olympian and Chthonic gods)之间的区分,现实更加多样化,也有各种英雄拥有神祇式的祭坛。[13]

2. 位置

多数位于城墙以外或位于偏僻位置的圣所在泛希腊主义的兴起、城邦联盟以及城邦诞生中起着重要作用。德尔菲和奥林匹亚在公元前十到九世纪以一种特别惊人的方式逐渐发展,因为在这里周边贵族可以在此会面并举行竞技比赛以及比拼引人注意的献祭,因而促成了泛希腊主义。其它远离主要城邦的圣所发展成了城邦联盟的的中心,比如波奥提亚的昂克斯托斯(Onchestos)波塞冬圣所以及特罗曾旁(off Troizen)的卡劳雷亚岛(Kalaureia)波塞冬圣所。最后圣所可以标记城邦疆界,比如赫拉·Lacinia和阿波罗·Aleos的圣所,分别标志着意大利南部克罗同(Croton)城的南界与北界,他们也可以用于强化与边界地区的联系,比如庇西斯特拉图家族为此将雅典与布劳龙(Brauron)与埃琉特赖(Eleutherae)的边远圣所相联系。简言之,圣所的位置有助于确定其社会与政治地位。[14]

有一个问题很少有人关注,为什么一些神祇圣所位于城市之中,而另一些位于城市之外呢?[15]如果一个对于社群宗教生活非常重要的圣所并不位于社群中心或位于一个遥远位置,为了前往崇拜公民必须离开熟悉的环境,我们可能会期待那些宗教崇拜(cults)会在某些方面与位于更加中心位置的宗教崇拜对立。正如宗教崇拜共同决定了神祇的属性(character)(Ch. II.1),一个墙外的(extra-mural)宗教崇拜也可能表明存在一个“远离中心的”(‘eccentric’ or less central)的神祇。[16]这一假设正确吗?

在城邦中心我们能自然地找到宙斯和雅典娜,他们作为最卓越的城邦之神分别在阿戈拉广场和卫城上拥有神庙,虽然宙斯作为天气神的本源属性仍然可见于其山峰圣所上。[17]阿波罗和德墨忒尔是更具矛盾性的两个例子。阿波罗的圣所通常位于阿戈拉广场,例如在伯罗奔尼撒的{30}阿尔戈斯,克里特的德雷罗斯(Dreros)以及克里米亚的奥尔比亚(Crimean Olbia),但是他也受崇拜于远离中心的海边,特别是受以别号(epithet)Delphinios时,或者在“郊区”(‘suburbs’),如在雅典的吕克昂(Lykeion)。不同的位置或许反映了他自己处于青少年与成年之间的模糊位置(Ch. II.3)。德墨忒尔的圣所在城市之内时几乎总是远离居民区与阿戈拉广场,如在科林斯(Corinth)和普里埃内(Priene)。一般来说,它们位于城市之后甚至之外,常常位于山坡上,这排除了农业解释并且符合她的“远离中心性”(Ch. II.3)。[19]最后,生育女神埃勒提亚(Eileithyia)的圣所可在城门边找到:不是因为她主持未来战士的诞生,而是因为在城市腹地没有位置留给这位与污染密切相关的女神。[20]

在城邦之外我们通常可找到波塞冬[21]、狄奥倪索斯[22]、赫拉和阿尔忒弥斯的圣所。赫拉的神庙位于远离阿尔戈斯、克罗同、帕埃斯图姆(Paestum)和萨摩斯(Samos)的城市中心的6-10公里处;在帕罗斯(Paros),其位于山区(a hilly area)。赫拉的圣所与成年仪式与逆转节日有关;此外,这些仪式通常由女性执行但由男性结束。显然,荷马史诗描绘的宙斯爱吵架的妻子的形象已经覆盖了一个更加古老、更加有趣的宗教崇拜。[23]阿尔忒弥斯的圣所也可以在山区找到,但是它们的鲜明特点在于其临近河流或湿地——注意到她的别号Limnatis,“沼泽女神”(‘of the Marshes’)。这一“多水”的环境是阿尔忒弥斯的典型特征,而公元二世纪的修辞家(rhetor)提尔人马克西穆斯(Maximus Tyrius)已经指出“水源、空心灌木丛以及鲜花盛开的草地是阿尔忒弥斯的圣地”(‘fountains of water, hollow thickets, and flowery meadows are sacred to Artemis’)(8.1)。由于希腊环境干燥,这些与阿尔忒弥斯有关的区域一定因其潮湿葱郁而令人惊讶。作为永春之地,它们特别适合青春焕发的少女——一个对于阿尔忒弥斯成年仪式功能的显著证明。[24]

英雄圣所的位置看起来与神祇的复杂情况差异并不是很大。它们可以坐落于突出的山上,在山谷的中间,比如阿卡狄亚帕尔特尼昂山(Arcadian mount Parthenion)的忒勒福斯(Telephos)temenos [圣地],或者位于泉水附近,比如玛卡里亚(Makaria)受崇拜于一处阿提卡泉水。建城英雄常常葬于阿戈拉广场中并显然与政治生活有密切联系;[25]在一些城邦中,比如在雅典和忒拜,甚至有一处秘密的英雄墓,城邦依靠它而得以平安。[26]其他英雄位于城门附近——主要并不是因为城门与英雄作为一种受限范畴(liminal category)的地位有关,而是因为城门是城市最脆弱的部分,因此需要超自然战士的支持:阿波罗就经常以城门守护者之名被呼唤。[27]

{31}我们对于圣所位置的分析,已经明确了我们我们对于神祇与英雄的讨论:与政治和社会秩序最密切相关者亦占据着希腊城邦的中心位置。为了描绘希腊神祇与英雄的完整图景,他们圣所的位置不可忽视。

最后,熟悉滋养轻慢(familiarity breeds contempt),正如谚语所说,但是它也促进亲切(intimacy)吗?换言之,居住于圣所附近在宗教上很重要吗?对希腊人来说,在良好的人际关系之中,最好的是邻里之间的关系。因此,如果他们与邻近甚至宅旁的神祇与英雄的神庙与圣所发展出了一种特殊的关系,也并不会令人震惊。实际上,古代文学提供了许多例子,“个人住宅附近的庙宇中所供奉的英雄也可‘融入家庭’并接受来自凡人邻居的常规问候与祭品;作为回馈,这位英雄受期望能够影响‘他的’家庭的福祉”(‘a hero whose shrine was near an individual house might be “domesticated” and receive regular greetings and offerings from his mortal neighbours; in return, the hero was expected to influence the fortunes of “his” family’)。事实上,如果说我们的文学证据主要关注于英雄,这不意味着希腊人就认为神庙的邻近位置不重要。事实正相反。许多希腊家长给孩子取的名字表达了神祇是其邻居(geiton)的观念,比如Athanogiton(雅典娜)、Damatrogiton(德墨忒尔)、Diogeiton(宙斯)、Pythogeiton(阿波罗)或者仅仅是Theogeiton [神的邻居]。有人可能还会想知道这些名字是否表明对某位特定的神的更加个人的虔敬。[28]

3. 社会和宗教功能

希腊圣所比现代教堂在社会上行使更加多样化的功能,它们的社会、经济与政治角色的几个例子可以对此说明。[29]考古与文学证据表明许多圣所包括用于会餐的暂时建筑与永久建筑;在一些地方,比如在科林斯,仍然可以发现(be recoverd)烹饪锅和酒杯。希腊的小房子几乎无法容纳一大群人,而更何况,圣所是一个会面的安全场所,因为它是神祇的财产。[30]奴隶、罪犯和政治受害者频繁利用这一安全性通过乞援仪式避难。[31]如同在现代,乞援人的数量可观:希罗多德提到曾有300个男孩在萨摩斯的阿尔忒弥斯圣所接受庇护(3.48)。并不令人震惊,一些圣所必须留出一大片土地以收留这些“永久的朝圣者”(‘permanent pilgrims’)。[32]

如同中世纪教堂,主要的圣所拥有大量的财产以支付{32}它们的保养费和工资,但是这些财产也有更广泛的经济功能。[33]这些土地可供出租,例如在提洛岛,我们得知有农场、树木、大麦和葡萄园。而如同中世纪教堂,富有的财产促成贪婪。许多圣所颁布圣律以禁止在其草地上放牧以及砍伐圣所中的树木。[34]这些土地如此具有价值,因此许多战争为了德尔菲下的基拉平原(Cirrhaean plain)中的处女地而打响;相似的战争也发生在克里特,甚至持续到了公元前二世纪末。[35]

神庙也具有储备银行的功能。在雅典第二次远征西西里的争论中,修昔底德写道尼西亚斯警告说不仅西西里人拥有不菲的私人财富,而且在塞利诺斯(Selinus)圣所也有巨大的财富(6.20.4),在此处,如同在别的神庙中,贵金属物件以神之名受到保护。事实上,神职人员在服侍将结束时会将神庙财产与(见下)记录于圣所财产清单上,这些财产清单表明其拥有巨大的财富。[36]财产清单也表明若有必要,城邦与居民会欣然借用神明的财产,但接下来并不总是会偿还。诸神是宽容的债权人。[37]

除其经济功能以外,神庙也在政治生活中扮演角色。希腊第一批成文法存放于圣所之中,或者更准确地说铭刻于城邦主要神庙的更加显眼的墙上,比如著名的克里特戈提纳(Cretan Gortyn)法典铭刻于阿波罗·皮提奥斯(Apollo Pythios)的圣所墙上。实际上,通常是阿波罗的圣所包含城邦的法典、法令和条约,虽然雅典人使用了诸神之母(the Mother of the Gods)的圣所,Metroon,作为其档案馆。至少在一开始,为“公布”与保持而对神庙的选择一定表明了神圣不可侵犯性与约束力特性。以弗所哲学家赫拉克利特(约公元前500年)将其作品保存与阿尔忒弥斯神庙中(Diog. Laert. 9.6),他的行为可能仍以这种传统为前提。[38]

但是对崇拜(worship)来说又是怎样的呢?一些圣所变得专门化,比如进行秘仪与医疗(Ch. VII.1,2)或者发布预言。神谕必须保持一定程度的客观性以维持其可靠性,而逐渐地,主要的神示所便坐落于远离强势城邦领土之处:荷马已经知道德尔菲的财富(Il. 9.404f)还有遥远的多多那(Dodona),那里有着“你的祭司塞洛斯人,不沐腿,睡光地”(16.234f);奥林匹亚在举办奥林匹亚赛会之前也一开始是一个神示所。[39]但一些神示所离家更近,奥罗波斯(Oropos)的{33}安菲阿拉奥斯(Amphiaraos)神示所,离雅典不远、特罗福尼奥斯(Trophonios)神示所,离忒拜不远、米利都旁的狄底马(Didyma)还有位于诺提昂(Notion)和科洛丰(Colophon)领土边界的克拉罗斯(Claros)。[40]在这些遥远与邻近的神示所之间无疑有所不同。前者特别兴盛于古风时期,受询有关殖民以及领土分配之类的希腊城邦形成时期的重大问题。后者更多受询潜在公民的难题(potentially civic troubles)。但在所有情况下,古代神示所是协助决定与使集体决议万无一失而非预言未来。水晶球是近期的发明。[41]

然而,多数圣所的主要目的是让崇拜者能够祭祀(Ch. IV.2)以及还愿(make votive offerings)。希腊人无论在何时想要感谢诸神以及/或者想要取得恩惠,可以献上一个还愿祭品,这相比于祭祀是一种更加持久的证据。虽然这些的还愿祭品的在价值上的极端分化(贫穷的木板画与富贵的金银盘)几乎已经消失,但是许多铭文和还愿浮雕保存了下来,这使我们能够以独特的方式窥探希腊宗教实践。我们通过它们了解了古人如何思考诸神,以及对他们来说出何缘由、于何处以及何奉献才是合适的。[42]

多亏了可以使用非常便宜的材料,社会的所有阶层都可以献上还愿祭品。男性、女性、家庭——诸神是最热情好客的。有时,外族人也向希腊神奉献。希罗多德提到了克洛伊索斯奉献的许多金银,但是他不是唯一一个如此做的外族人:在古风时期尤其是(见下)许多商人,特别是腓尼基人但偶尔还有伊特鲁里亚人,增添了希腊圣所的财富。[43]

奉献的原因有时由奉献之物解释。在胜利后,可以奉献一部分战利品。正如有一个故事讲到,当地的圣所因此充当为了一种博物馆,可助于存续集体记忆。[44]一位少女在新婚夜可以将玩具献给阿尔忒弥斯,而少男在成年仪式上可以将自己的雕像(著名的kouroi)献给阿波罗,即使这些雕像有时非常小(fig. 7)。[45]医神接受来自痊愈病人的肢体复制品,因此他们的圣所充满着大腿手臂、外阴阴茎。[46]在其他情况下,崇拜者为某神向其特定圣所奉献其雕像,但也奉献其他神的雕像;这再次说明,诸神是最热情好客的。[47]最后,有一些不菲的礼品并不是为了取悦神明,而是为了给人类留下深刻印象,比如克洛伊索斯的那些;公元前五世纪初西西里僭主献给德尔菲的礼品黄金三脚鼎也是为同样的目的。[48]{34}

人们也献上稀奇的物件。在萨摩斯的赫拉神庙发现了河马牙、羚羊角和鸵鸟蛋。在同一个圣所中甚至有活的奇兽,孔雀走动。[49]换言之,一些主要圣所一定像是一个大型“古玩店”(‘curiosity shop’)。而大众神庙的内部如何呢?雅典一处阿斯克勒庇奥斯神庙的财产清单极其详细地记述了贡品所放置的位置:一顶金冠、一枚铁指环以及一条金链“位于栋梁”,一个女性面具以及十个银浮雕“在入口左边。第一个椽。”这份财产清单因而允许我们重构整个神庙内部,[50]它“一定不像我们描绘的空荡房间,而像最纷杂拥挤的古董店或博物馆展厅,我们大多数人都能够想象出”。[51]

最后,贡品也有其历史。在古风时代期间,主要希腊圣所发生了显著的变化。一个好例子是奥林匹亚的青铜首饰贡品。只有49个发现制作于约公元前1050-750年间,而有948个发现制作于约公元前750-450年间,但又只有77个发现制作于约公元前450-150年间。这些变化,可以与重装步兵小雕像与头盔之类的物件相比拟,难以解释。它们可能反映了古风时代末贵族地位的变化,但是其它因素可能也起作用。由于缺乏提供相关信息的文本,我们难以对此形成更清晰的观点。[52]

评论